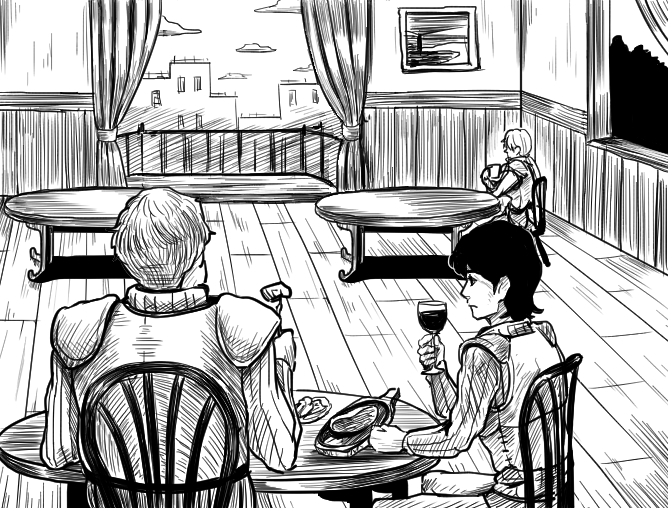

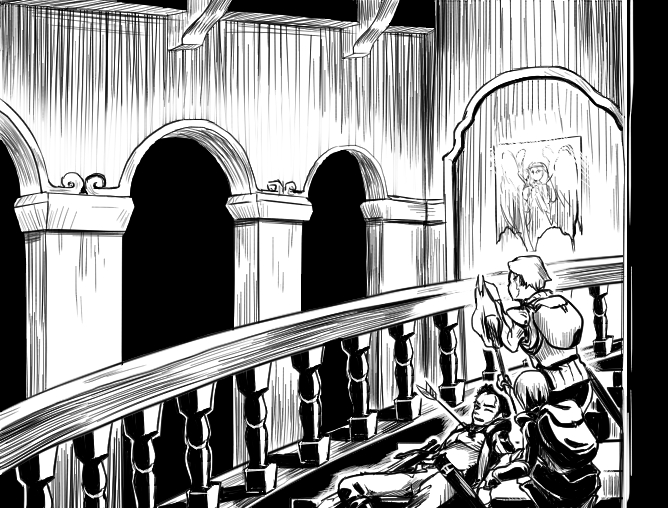

「俺は酒が飲みたくて言うわけじゃないが、酒場に来て酒を飲まないというのは道理に合わんな」 「それはそうだ」 ルメイが乗ってくる。 「しかし朝から呑兵衛になるわけにもいかん。ひとつ腹ごしらえをするか」 「もっともだ」 ルメイが待ってましたとばかりに立ち上がる。狩りの誘いを断った隣の男が笑っているので、立ち去る間際に声をかけた。 「良い狩りを」 男は何度も頷いて、あんたらもな、と返して来た。 壁沿いの階段を上って二階に行くと、窓から明るい日差しが差し込んでいて気持ちがいい。四人掛けのテーブルが六卓ほどあるが、昼にはまだ少し早いので客はまばらだ。テラスの近くの席に女が一人、壁際のカウンター席に酔いつぶれている男が一人いる。俺たちは手近なテーブルに座ってさっそくメニューを見た。薄い板二枚で挟んだ料理の名が書かれている紙を、ルメイが食い入るようにして見つめている。 生ハムと山菜のサラダ イルファーロ風 アスパラとキノコのチーズピザ 骨付きマトンの生姜スープ デルティス風 揚げ玉葱とポークのソテー 香草風味 牛頬肉の赤ワイン煮込み 牛ヒレ ガーリックステーキ 「俺はステーキを食うぞ」 ルメイがメニューを見たまま宣言するように言い放った。俺は思わず鼻で笑った。 「そうしたらいい」 「それから、生ハムのサラダも食うぞ」 やはりメニューを見たままのルメイが宣言する。俺は肩をゆらして笑う。 「好きにしたらいい」 それからルメイはちらちらと俺の方を見ながら、葡萄酒を一杯だけもらうというのはどうかなあ、と呟いている。俺は苦笑してテーブルをとんとんと叩く。 「そうしよう」 頃合いをみてウェイトレスのマリーが注文を聞きにきた。俺はルメイと同じものを注文した。とりあえずの金があるというのは何と頼もしいことか。財布の金の減り具合を考えると焦ってくるが、怪我をした身で無理に狩りに出るよりは、滋養のあるものを食っておくべきだぞと自分に言い聞かせる。 注文が終わると、さり気なく辺りを確かめた。いい募集に巡り合えず、食事をしに来る冒険者がいるかもしれない。階段のそばの席に一人の男が座った。つばのついた肌色のフェルト帽をかぶって、濃紺の上着を着ている。胸元には綺麗な白いシャツの襟が見えていて、これはどう見ても商人だ。個室の方から話し声が聞こえるが、中は見えない。カウンター席の男はテーブルに伏せてしまっているので様子は判らないが、朝から酒浸りの奴を仲間にしたいとは思わない。やはり相応しい仲間というものは、そう簡単には見つけられないか。テラスの近くに座った女は両手でマグカップを包むようにして持ちながら、涼しい顔をして窓の外を眺めている。女が一人で酒場に来るとはどういう料簡かと思うが、上唇が白くなっているのでどうやらミルクを飲んでいるようだ。ミルクなんぞは台所で飲めばいいだろう、と言いたくなるが、まあ、人の勝手だ。 マリーが葡萄酒とサラダを持って来た。テーブルに並べられているのは間違いなく人間の食事だ。揉み手をしながら待っていたルメイがさっそくグラスを取る。俺はルメイとグラスを合わせた。 「俺たちの冒険に」 グラスが鳴るチンという音がひっこむ前にルメイはそれをくいっと一口飲んでいる。俺も負けじと久しぶりの酒を口に含む。イルファーロは葡萄酒の産地なのに、このところずっと素寒貧で味わう機会が無かった。年ごとの作柄を云々するような含蓄はないが、運ばれてきた赤葡萄酒が真面目に作られ、丁寧に貯蔵されているものであることは一口で判る。春とはいえ涼しい朝で、地下室はおそらく肌寒いのだろう、濃いめの赤い液体は口にひんやりとしている。わずかな香りが鼻をかすめ、果実の風味が通り過ぎると、赤葡萄酒らしいどっしりとした味がひろがる。酒が口中で温まって喉を通る頃には、独特の渋みが残されている。 何かつまみたくなってサラダをフォークでつつく。 ゆったりとした深めの白い磁器に緑の葉が敷き詰められ、その上に人参を糸のように切ったものと、茹でて細かく裂いた茎長の茸が盛り付けられている。山菜というのは若羊歯の芽を灰汁抜きしたものを言うのだろう、先が丸まった柔らかい穂先が散らしてあり、今の時季しか口に出来ない珍味ではある。ドレッシングはわずかに酸味のあるもので、最後に薄切りの生ハムがたっぷりと乗せてある。サラダを突き混ぜて塩気の多い生ハムと一緒に頬張りながら、俺は食うために狩りをしているのだなと実感する。フォークで取った薄切肉の、透き通る赤身と光沢のある白い脂身が織りなす縞模様をしみじみと見つめながら、こういう旨い物が食えないなら何のために生きるのか、と思う。 腹を空かせたルメイがサラダで満腹するということはない。いっそ食欲に目覚めて、いよいよ食い物を受け入れる準備が整った、と言うべきである。 「お待たせしました」 マリーが大きなステーキ皿を二枚、器用に運んできた。階段を上ってくる時から脂の爆ぜる音がしていて、すでに心が躍っている。マリーが配膳するあいだ、ルメイは両手を腿に乗せて指先でぱたぱたと膝を叩いている。 「熱々で脂が跳ねますので気を付けて下さい」 マリーがお辞儀をして去った。肉の焼ける匂いを盛大にさせているステーキ皿と、ナイフ、フォーク、調味料入れが整然と並べられている。俺は無言で岩塩ミルをステーキの上で捻った。ルメイが先に使った胡椒のミルと交換する。流れるような手捌きだ。フォークで肉を押さえてナイフを振るう。初めの一口で脂身の味が口一杯にひろがり、噛めば肉汁がしみ出る。ルメイは顔を上げて目をつぶりながら噛みしめている。本当に旨そうに物を食う男だ。  俺はルメイの過去を知らない。 そのことで不平を言うわけにはいかない。俺も自分の過去をほとんど話していないのだから。お互いそれで通してきた。それでも長い付き合いなので、おぼろげな輪郭は見えてくる。例えばルメイはどこかで教育を受けた筈だ。それは彼の鷹揚な物腰と、肌身離さず持っている帳面に書かれた言葉の語彙が雄弁に示している。そして、俺と出会う前のような野良生活をずっと続けていたのではなく、まともに暮らしていた時期もあった筈だ。俺はスラムで山育ちの奴をさんざん見てきたが、連中は食い物を口に掻き込むばかりだ。一方ルメイは、今まさにそうしているように、付合わせのポテトを短めに切り揃えてフォークで刺し、ナイフに絡めた肉汁を器用に塗り付けてから一口で食べるような暮らしを、どこかでしていたのだ。 あらかた料理を食べ終わった頃、個室の方から椅子を引く音が聞こえてきた。すぐにドアが開いて男が一人出てきた。防具こそ身に着けていないが、冒険者のように見える。しかし男は俺たちには目もくれずに階段を下りていった。その後に個室から出てきた男を見て、思わず大きな声を出してしまった。 「ロニー、ロニーじゃないか!」 虚を突かれたようで、ロニーは立ち止まって一瞬ぽかんとした顔で俺を見た。手櫛でゆるくカーブした栗毛色の髪が眉にかかっている。瞳は焦茶色をしていて、相変わらず陽気そうな表情をしている。その目に理解の光が宿った。 「セネカか、久しぶりだな!」 ロニーは俺の隣の空いてる席に腰かけた。昔のように拳を突き合わせる。俺はしめたと思った。こんなところでロニーと再会できるとは。 「何年振りだよ」とロニーが言った。「一年か?」 「いや二年だな」 お互いの格好を上から下まで見る。ロニーも着古した革鎧を身に着け、小さめの背嚢を背負っている。ややあってロニーが感慨深げに口を開いた。 「相変わらず狩りに出てるみたいだな」 「ロニーもな。おっと、こっちはルメイ、いまパーティーを組んでる相棒だよ」 隣のルメイを紹介する。ルメイはどうもと言ってロニーと握手した。 「景気良さそうじゃないか」 ロニーがテーブルの上に残された何枚もの皿を見て言う。狩りにも出ずに午前から酒場に寄って一人前の飯を食っているのだからそう見えるだろう。 「いや、そういうわけじゃないさ。ところで前のパーティーはどうした?」 俺は鼻白んで話題を変えた。今度はロニーの顔色が曇った。 「解散したよ。アルゴンにかき回されっぱなしだった」 「そうか。さっき下で奴の募集を見たぜ。報酬は半分とのことだよ」 ロニーがやれやれという顔をして両手を上げた。 ロニーがぽつぽつと話し始める。 「セネカが抜けた後、どんどん人を増やしてパーティーは六人にまで膨らんだ。新入りに腕の立つ奴がいたし、杖使いのアルゴンもいて、なかなかの大所帯だったよ。俺たちはカオカ遺跡の狩場を総なめにして、チコル城址まで行くようになった」 「本当か。危ない目には合わなかったのか?」 「危ないのは毎度のことだよ。ロック隊長はどこまでも突き進む、だ」 ロニーが剣で前を示す物真似をしたので思い出した。リーダーのロックはどこまでも進んで行こうとする。俺は何度も改めるように言ったが、やはり人間はそう簡単には変わらない。 「その代り実入りは良かった。チコルの城には、まだ誰もたどり着いてない部屋が沢山あるぜ。地下室の壁には宝剣が架かってたし、広間には絵が何枚も飾ってあった。街まで持ち帰れたら、大金が手に入る」 「そいつは凄いな。どうしてパーティーを解散したんだ?」 ロニーが一瞬口ごもってから先を続ける。 「人が入れ替わってアルゴンが古株になるたびに、あいつは分け前のことでメンバーに食って掛かった。よほど面白くなかったんだろう、選り好みをするようになって、杖をまともに振らなくなった」 「……最悪な奴だな」 「毎日のように言い争いだ。それとな、チコルには行かない方がいい」 ロニーが真面目な顔をして目を合わせてくる。 「どうして? 宝があるんじゃないのか?」 「宝もあるが、人狩りがでる。山賊だよ」 思わず眉をひそめた。  「城の奥に狭い回廊が交差してる場所がある。そこで待ち伏せされた。何人いたか数えてないが、十人以上だな。いきなり射掛けられて前にいた一人がやられた。山賊だってんで、しゃにむに逃げ出したが、三人やられた。ロックもそこでやられたよ。半年以上前の話だ」 冒険者稼業をしていれば逃れられないが、仲間が死ぬ話はやはりこたえる。無茶な男だったが、悪い奴ではなかった。 「命からがら街まで逃げてきて、アルゴンが最初に言った言葉が、これからは俺がリーダーをやるぜ、だ」 「話にならんな」 「そこで解散だよ。それから色んなパーティーに顔を出したが、どうもうまくいかなくてな」 ロニーは手を組んでテーブルに乗せ、押し黙った。ルメイは静かに頷いて話を聞いている。 今日という日を選んでイルファーロに来たのは正解だった。昨日はさんざんな目に合ったが、かつての仲間ロニーに再会することが出来た。ロニーなら、ルメイともうまくやっていける筈だ。俺は柄にもなく緊張して、ほとんど恐る恐るという感じでロニーに声をかけた。 「実はメンバーを探しているところだったんだ。どうだロニー、俺たちと組まないか?」 ロニーがはっとした顔をした。 「そうか。しまったな。俺は今、その部屋で、面接を受けてたんだよ」 ロニーが振り返って、マリーが片付け物をしている個室の方へ手を振った。 「面接っていうと、何かの職に就くのか?」 「ああ。黒鹿亭で雑用を募集しててな」 「黒鹿亭か……」 思わずやめておけと言いそうになるのを抑えた。自分がその日暮らしを行き詰らせているくせに、人に何か言える立場ではない。黒頭巾たちは厭な奴らだが、ゴメリー親分の下で働けば食いっぱぐれが無いのではないか? 「すまんなセネカ、そうと知ってれば話も違ってたのに」 ロニーが謝りを入れてくるが、そこは縁と言うものだろう。 「いや、気にしないでくれ。あそこはロック隊長のパーティーより大所帯だ。うまくやれよ、ロニー」 「ありがとう。もし俺があそこで落ち着けたら、口をきいてやるからお前らも来いよ」 ロニーが肩に手を乗せて揺すってくる。ロニーは飽くまでも陽気だ。そして幸いにもそちらの肩は痛くない方だ。 「そうだな。いつかそんな日が来るかもな」 俺は逆らわずに話の向きになびいた。 「それじゃ悪いけど、俺は約束があるからもう行くぜ」 もう一度拳をぶつけ合う。ロニーは足取りも軽く階段を下りて行った。 その場に残された俺たちは暫く黙っていた。人の縁は判らないものだ。せっかく再会できたというのに、先約があったとは。がっかりしていないと言えば嘘になる。 「ロニーは気心が知れてるから、声をかけやすかったんだがな」 「まだ街に来たばかりさ。他の奴を探そう」 「そうだな。ただこうして金を使ってばかりもいられないし、焦るよな」 ルメイがぐっと身を乗り出してきた。 「いざとなったら多少の蓄えがあるから、あてにしてくれていいぞ」 思わずルメイの顔を見返した。冗談とも真面目とも判らない表情をしている。しかし、こんな暮らしをしていて蓄えが出来る筈がない。事あるごとに銅貨を一枚ずつ取っておいて、馬小屋のどこかにでも隠しているのだろうか。 「お前がやり繰りした金はお前のものだよ」 「そうか。その金でもう一杯飲みたい気もするんだがな」 ルメイが空のグラスを弄びながら言う。俺はルメイの肩に手を乗せて笑うのを我慢できなくなった。 「ルメイ殿はいつの間にへそくりをなさっておいでかな?」 「よせよ、オケラだぜ?」 肩が痛いのも忘れてルメイをぐらぐらと揺する。 「ルメイ殿は本当に水臭い」 「よせってば」 ルメイも笑って俺の手を振り払う。あやうく意気消沈してしまうところだったが、なんとか持ち直した。俺は真顔に戻って足元に置いた背嚢を担ぎ上げた。 「酒のお代わりはまた今度にしよう。とりあえず、新しい募集がないか確かめてこよう」 ルメイも椅子を引いて立ち上がる。その時、後ろのテーブルから声がかかった。 「わたしの狩りを手伝ってくれないかしら」 (→つづき) |

| 戻る |