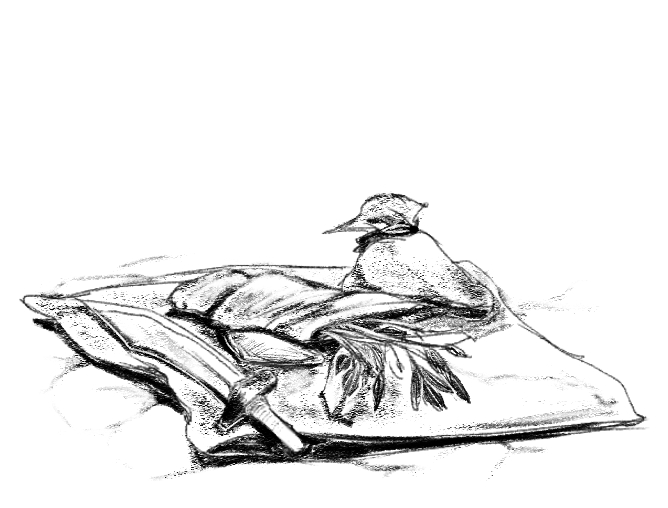

| 肌寒い風を突っ切って見晴らしの良い街道に出た。 スラムから林を越えて土手を登ると、未だ夜の名残が支配する西空に星が輝いている。その藍色の帯を、黒々とした山脈からなる地平がぎざぎざに噛み取っている。道はそちらに向かってうねりながら続いている。穀倉地帯のデルティスへ、さらには王都アイトックスへつながる道だ。 目を転じて東の空を眺めれば、曙光に煙る薄雲が低く棚引いている。その空の下に、アリア河の洲がつくる平野が悠々とひろがっている。なだらかな緑地を清めるように、雲間から斜めに朝日が差し込んでいる。イルファーロは街の東部を入江に抉られて港になっていて、その境目にある巨大な風車だけが林の梢から突き出して見える。ルメイと二人で暫く景色を眺めてから、街道を東に歩き始めた。 ほどなく右手にイルファーロ橋が見えてくる。落ち窪んだ川原から橋を持ち上げるのに細い木組みを幾重にも束ねてある巨大な木造の橋だ。昔は重厚な石造りの橋であったが、アリア河の氾濫で何度も流された後、すぐに修復できる木橋に建て替えられた。石造りの橋と比べていかにも華奢に見えるので貴婦人橋とも呼ばれている。橋から街道まで続く道には、荷馬車の列がつながっているのが見えた。 何気なく辺りを見回して誰もいないのを確かめてから、ルメイに目配せをした。誰にも見られずに隠した金を回収しなければならない。街道から外れてアリア河と反対側の斜面を登ると、鬱蒼とした林に沢が流れている場所がある。沢は岩場にさしかかり、小さな滝となって流れ落ちている。滝のそばには人が一人ようやく入れる亀裂が走っていて、足場を確かめながら奥に入っていくと、この地方に特有の砂岩が地層をなしている。 「この辺りだったよな」 二人で岩肌を舐めるようにして確かめる。最後に訪れてから時間が経っているので記憶があやふやになっているのに気づいた。ふいに厭な予感がする。大の大人が二人で延々と探しまわって、結局見つけられない、という事にならないか? 或いは、こんな子供だましの場所に隠したつもりで、もうとっくに誰かが持ち去ってしまった後、というのは? 地層には風雨に弱い層があって無数に溝が走っている。そのどこか一箇所に、目印となる色違いの岩をはめこんであるのだが、見つからない。 「あった。これだよ」 ルメイが目印の岩を両手ではずして足元にゴトリと置いた。その隙間に恐る恐る手を差し入れ、帆布で作った袋を取り出す。袋は両手で抱えるほどの大きさがある。ルメイはそれを足元の平らな岩の上に置き、ごわごわとした厚い布地についた土と砂を手で払った。帆布の袋の中から、破かないように気をつけながら物を包んだ油紙を引き出す。折りたたんだ油紙を開く瞬間、ルメイが上目遣いに俺を見た。 鞘のない片刃の短剣。 小さく磨り減った砥石。 包帯に包まれた一包みの薬草。 手の平に乗るほどの麻袋がひとつ。  ルメイの指が麻袋の紐をゆるめて開けると、数十枚の銅貨にまじって銀貨が数枚入っているのが見える。これが、俺たちが二年かけて貯め込んだ全てだ。もしどちらかが狩場で死んで一人が生き残るようなことがあれば、再起するための元手にしようと隠しておいた宝物だ。それを今、二人してあてにしなければならなくなった。俺たちにはもう後がない。 思えばこの蓄えのことを言い出したのはルメイだった。俺は縁起でもないと言って相手にしなかったが、ルメイが繰り返すので折れた。丈夫な帆布で出来た大袋や、水気が染みないようにする油紙といった道具も、すべてルメイが揃えた。こんな稼業をしていれば確かにいつ死んでもおかしくはない。しかし普通、そうした考えからはなるべく顔を背けるのが人情というものだ。ルメイがこれらの品々を用意して隠す段取りを決める間、俺は言われるままに成程そうしたものかと感心していたが、ルメイが遺産を残そうとしているようにしか見えなかった。自分が死ぬことには全く抵抗がない、という雰囲気だったのだ。 初めてルメイに会った日を思い出す。 その頃は諍いばかりのパーティーに嫌気がさして一人で狩りをしていた。一人で狩場に入るのは恐ろしいことだが、なんでも一人で決められることが気に入ってもいた。一番気をつけたのは、山賊や追いはぎに会わないようにすることだ。人を陥れることに関しては、どんなモンスターより人間が最も長けている。だからカリグラーゼの林のかなり奥でばったり人と出会った時、全身の毛が逆立つ思いをしたものだ。 その日、人里からかなり離れた狩場を一人で歩いていた。林が途切れて背の高い草が一面に生えている場所にさしかかった時、視界の悪さから足音にさえ気をつけて、抜いた剣先で掻き分けるようにして歩を進めていた。それがふいに視界が開けた。草の茎を踏み固めて数歩四方の平らな土地を作って、座り込んでいる男に出くわしたのだ。かなりの大男で、目が合った瞬間に緊張が走った。この状況は最悪、山賊の待ち伏せかもしれなかった。  「やあ」 大男は座ったまま、片手を上げて挨拶してきた。まるで誰かがいつかやって来るのを知っているかのような落ち着きぶりであった。俺は剣を構えたまま暫く固まっていたが、慌てて剣をしまって挨拶を返した。 「お初に。こんな所で何を?」 すると男はくしゃっと笑ったのだ。今ではもう見慣れた、ルメイの人懐こい笑顔だった。 「俺はルメイ。地図を描きながら来たんだが、迷ってしまってな」 有り得ない話だった。ルメイと名乗った男は古ぼけた革鎧を身に着けてはいたが、盾も持たず、短剣も腰に差したままで、地べたに座り込んでいる。これではモンスターに殺して下さいと言っているようなものだ。 「俺はセネカ。ここは人里からかなり離れている。そんな装備でうろつくのは危険だぞ」 「そうか。知らぬ間に街から離れてしまったようだな」 ルメイは手にした小さな帳面に何かを書きつけている。俺は興味をもって近寄った。 「地図か? ちょっと見させてもらってもいいかな」 ルメイは自分の座っている脇を手でポンポンと叩いてみせた。俺はさすがに座り込みはしなかったが、ルメイの脇に膝を屈してその手元を覗き込んだ。 なんとも愉快な気持ちになった。大男の手の平に、一応は小さな帳面の体裁になっているノートがすっぽりと収まっている。見開きとなったページの片方に地図が描かれていて、もう片方には符丁のようなものがびっしりと書き付けてある。直感で、この男のお手製という気がした。それは後日当たっていることが判る。帳面も、短く切り詰めた羽ペンも、蓋が出来る小さな箱に海綿が入っていてインク壺の代用になる細工も、それら全てをぴったりと包んで仕舞える革の入れ物も、すべてルメイが自分で作ったものであった。ルメイはそれを肌着の隠しにしまって常に持ち歩いているのだ。革の入れ物は油紙で裏打ちされたうえ蝋が塗ってあり、多少の雨にあたっても帳面が濡れないようにしてある。 帳面を汚したら悪いので、俺は手近にあった草の茎を一本折り取り、その先で地図の一点を示した。 「もうこの辺りまで来てる」 ルメイは俺が指したあたりにすらすらと林の境界を描いた。達者なものだ。スラムからこの土地までが最小限の線でちゃんと描けている。後でわかったことだが、もう片面の符丁はイルファーロの街で手に入る様々な品の相場を書き記してあるのだ。 「よく出来た地図だな」 思わず感心してそう言うと、ルメイは後ろ頭を掻いてみせた。 「迷ってるようでは意味がないんだがな」 ルメイが笑うのでつられて笑ってしまったが、俺はすぐに真顔に戻った。 「とりあえずここから一旦街へ帰るべきだぞ」 「そうだな」 ルメイが帳面をしまって腰をあげた。そして俺たちは連れ立ってスラムへと帰った。それが、俺とルメイの出会いであった。 そのルメイは今、岩場に隠しておいた短剣の刃に親指をあてて切れ味を確かめている。近くから沢の流れる音が反響して聞こえてくる。 「うん。こいつはまだ使い物になる」 ルメイは油を染ませた布切れで短剣の刀身を拭ってから、それを油紙の中に納めた。そして硬貨の入った麻袋を取り上げて、俺に手渡してきた。 「こいつの管理を頼むぞ」 俺は頷いて重みのある麻袋を掌に受けた。二人しかいないパーティーだが、一応俺がリーダーなのだ。革鎧の襟ぐりを引っ張って脇に付けた隠しの中に麻袋を落としこむ。コインのすれるチャリチャリ、という小気味の良い音がした。残りの品を隠し場所に納め、岩で蓋をしているルメイの肩を叩く。 「今日は久しぶりにうまい物を食おうじゃないか!」 振り返ったルメイと掌を合わせる。 「そうこなくちゃな!」 肩を叩き合って笑いながら地層の亀裂から出た。相変わらず左肩は疼いていて、前途に祝すべきものがあるかは不明だが、俺とルメイは陽気な気分で街道に出た。イルファーロは目と鼻の先だ。ルメイは食うべき料理を迷って言い連ねた。肉とポテトが入った熱々のスープがいい。前菜に脂ののったハムももらおう。分厚いステーキを食うのもいいな。いやいや海老のフリッターを甘辛く味付けしたのがあった筈だ。俺もたまらず、そんなに食えるものかとやり返す。こういう掛け合いが、一人で出来るだろうか。仲間と一緒でなければ、旅は味気ない。 (→つづき) |

| 戻る |